SPECIES生物

Tag

Share

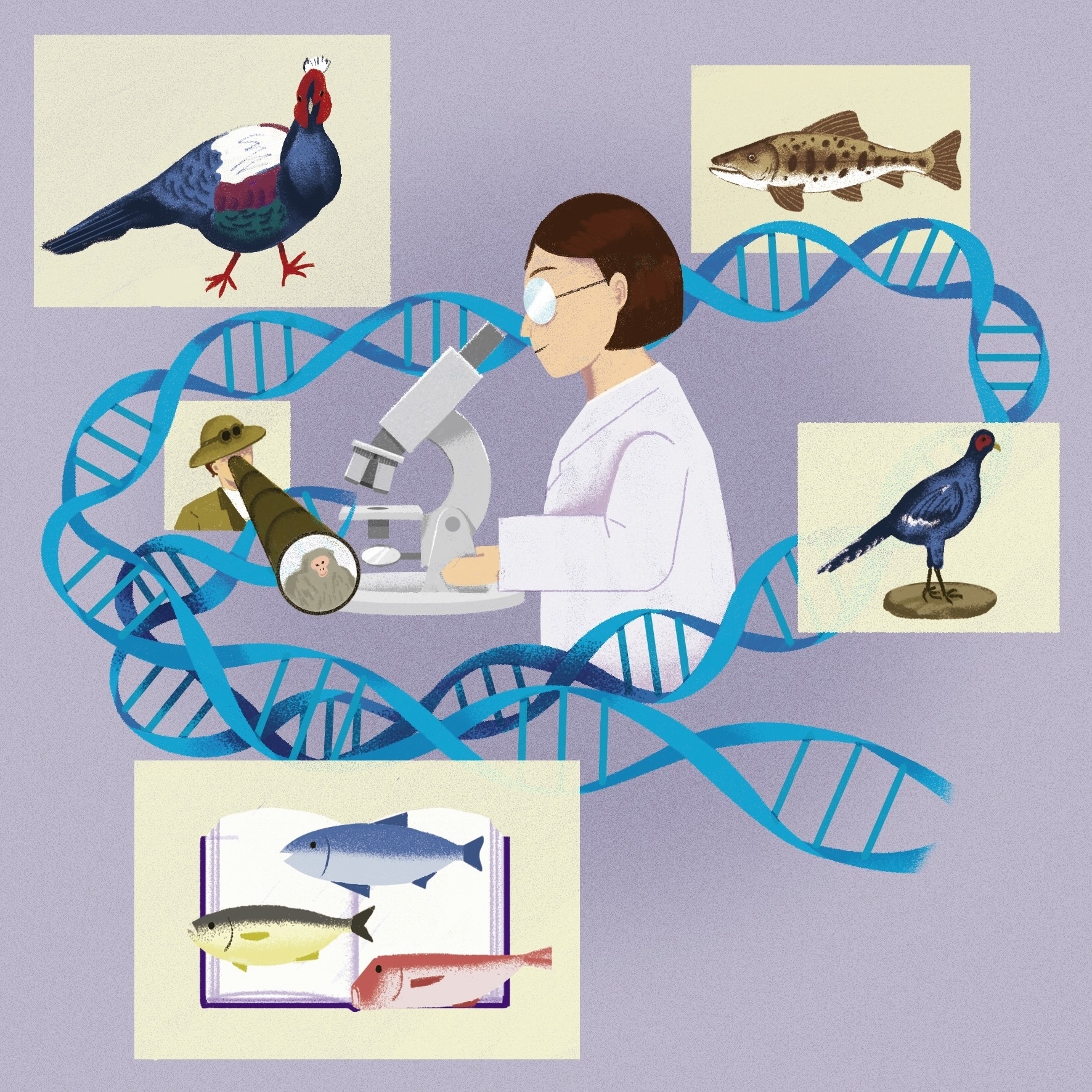

登上世界舞臺的臺灣物種:近代博物學的發現與發明

文|蘇郁欣

圖|Ada Kang

十九世紀,英、法、德等歐洲列強國家經歷工業革命,積極向外擴張軍事武力。擴張過程中,他們發現許多歐洲未曾見過的珍稀物種,帝國之間也因此競逐知識權威:誰先發現、並為該物種命名,就能在國際建立權威,證明自己國家的科學實力。在各方野心覬覦之下,臺灣成為科學探索的新世界。

十九世紀末期,清帝國在鴉片戰爭、英法聯軍接連戰敗,被迫簽訂不平等條約,清帝國統治下的臺灣,也因此開放安平、淡水、基隆、打狗四個通商口岸,打開對外貿易大門,為西方博物學家開啟通往臺灣的通道。 但這些博物學者並非單打獨鬥,他們仰賴在地知識豐富的當地人協助,才能深入山林採集標本。這些標本經過長途運輸,送往倫敦、巴黎的博物館,成為歐洲科學殿堂的收藏,提升自身國家的聲望。於是,臺灣物種跨越海洋,開始在全球流動。

西方發現臺灣物種之前,臺灣當地族群早就知道這些動物存在,西方學者的出現,則是將牠們帶入世界的科學脈絡中。英國博物學家斯文豪是第一個在臺灣進行系統性調查的西方學者。他運用瑞典科學家林奈創立的「二名法」,重新為臺灣物種定名,賦予牠們國際科學身份。例如,當地人稱為「烏肢猴」的臺灣獼猴,斯文豪將牠命名為「Macaca cyclopis」。藉由這個國際通用的學名,臺灣獼猴在國際生物學界有了確切、獨立的科學地位。

日治時期,日本政府延續西方模式,加入這場「重新命名」的知識工程。他們成立了博物館,聘請採集專家捕捉臺灣帝雉,製作大量標本,供國內外學者研究。而知名的櫻花鉤吻鮭的學名「Salmo formosanus」,正是由日本學者大島正滿所定名。 這些研究不僅是為了學術,更是一種殖民統治與展現文明的方式。臺灣的物種,必須透過西方科學框架與命名系統,才能被世界「看見」和「承認」,這顯示出西方科學知識本身就是一種權力,由西方來界定臺灣在世界的位置。

西方科學系統像一把雙面刃。它助長殖民擴張,將自然資源納入帝國掌控;但也提供知識框架,讓臺灣動物進入國際科學視野,影響延續至今,體現殖民遺產的複雜性。 藍腹鷴復育的故事體現了這樣的「知識迴流」。19世紀,斯文豪將臺灣的藍腹鷴帶回英國成功育種,1960年代,臺灣藍腹鷴因過度獵捕及棲地破壞、瀕臨滅絕,英國反將15對繁殖個體送回臺灣協助復育,如今瀕危指數降級,在特定保護區內可見蹤影。 此外,後代臺灣學者奠基於先前累積的知識持續發展。魚類學家沈世傑發現逾500多種新紀錄種,整理魚類文獻完成《臺灣魚類誌》,當代學者持續深化積累。持續研究臺灣物種,轉化為本土的學術成就,讓知識的發生不再單向,而是從臺灣定義、回流世界。