TRUE OR FALSE真假臺灣

Tag

Share

真假臺灣⸺ 從《福爾摩沙變形記》一探被誤解的臺灣真相!

文|游姿穎

圖|蔡豫寧

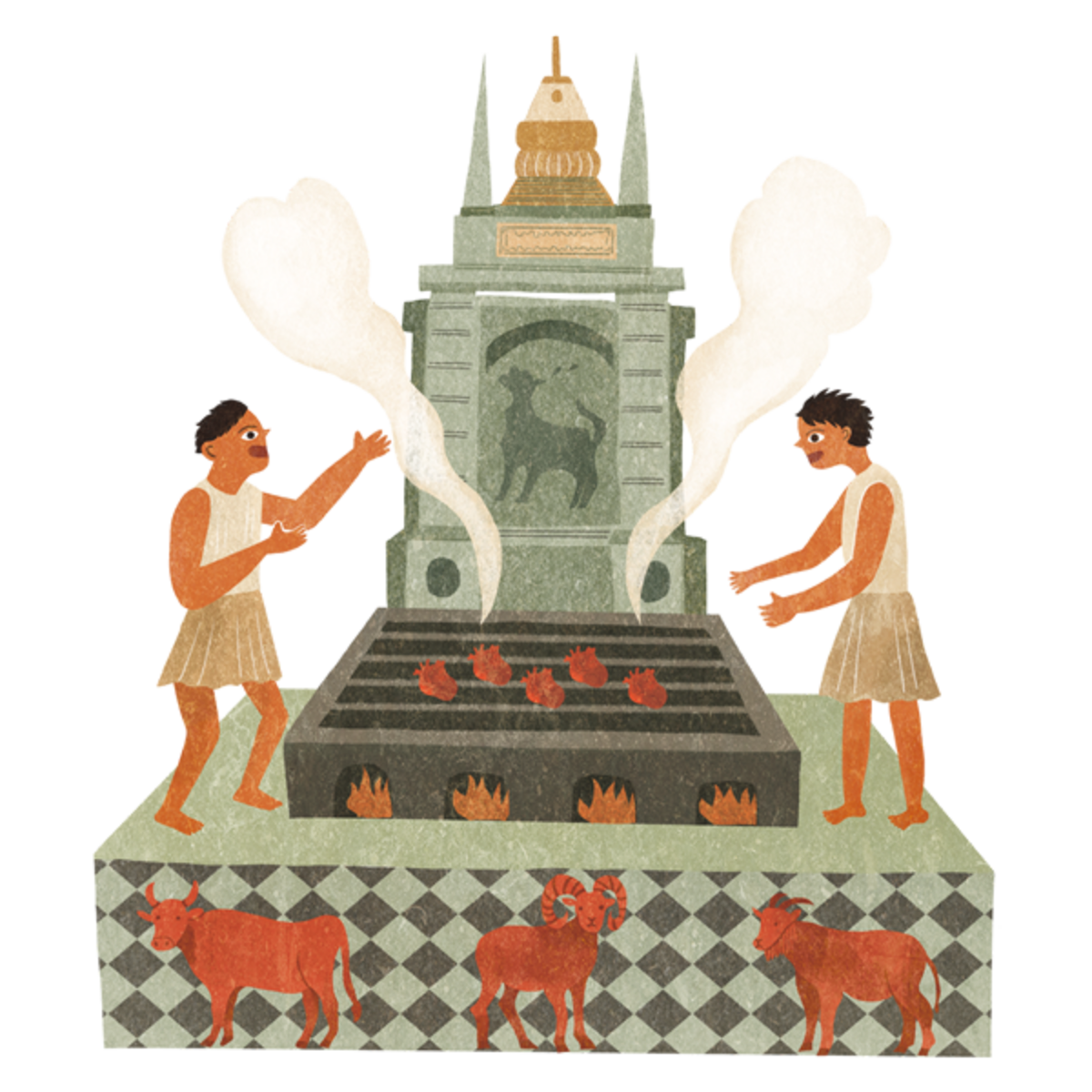

在廣播、電視與網路發明之前,人們的消息僅能依靠口耳相傳,或透過書籍記載來傳遞資訊。那個時代的臺灣,在西方人的眼中,究竟是什麼模樣呢? 18 世紀初,一位名為喬治・撒瑪納札(George Psalmanaazaar)的法國人出版了《福爾摩沙歷史與地理的描述》一書,自稱來自福爾摩沙(即今日的臺灣)。書中仔細地描述了這座島嶼的歷史、地理和風俗民情,甚至還有一套「福爾摩沙文字」,雖然內容後來被揭穿為虛構,卻反映當時西方人對神祕東方的無限想像。現在就來看看書中幾個有趣的案例,一探真假交織的福爾摩沙。