PLANTS植物

Tag

Share

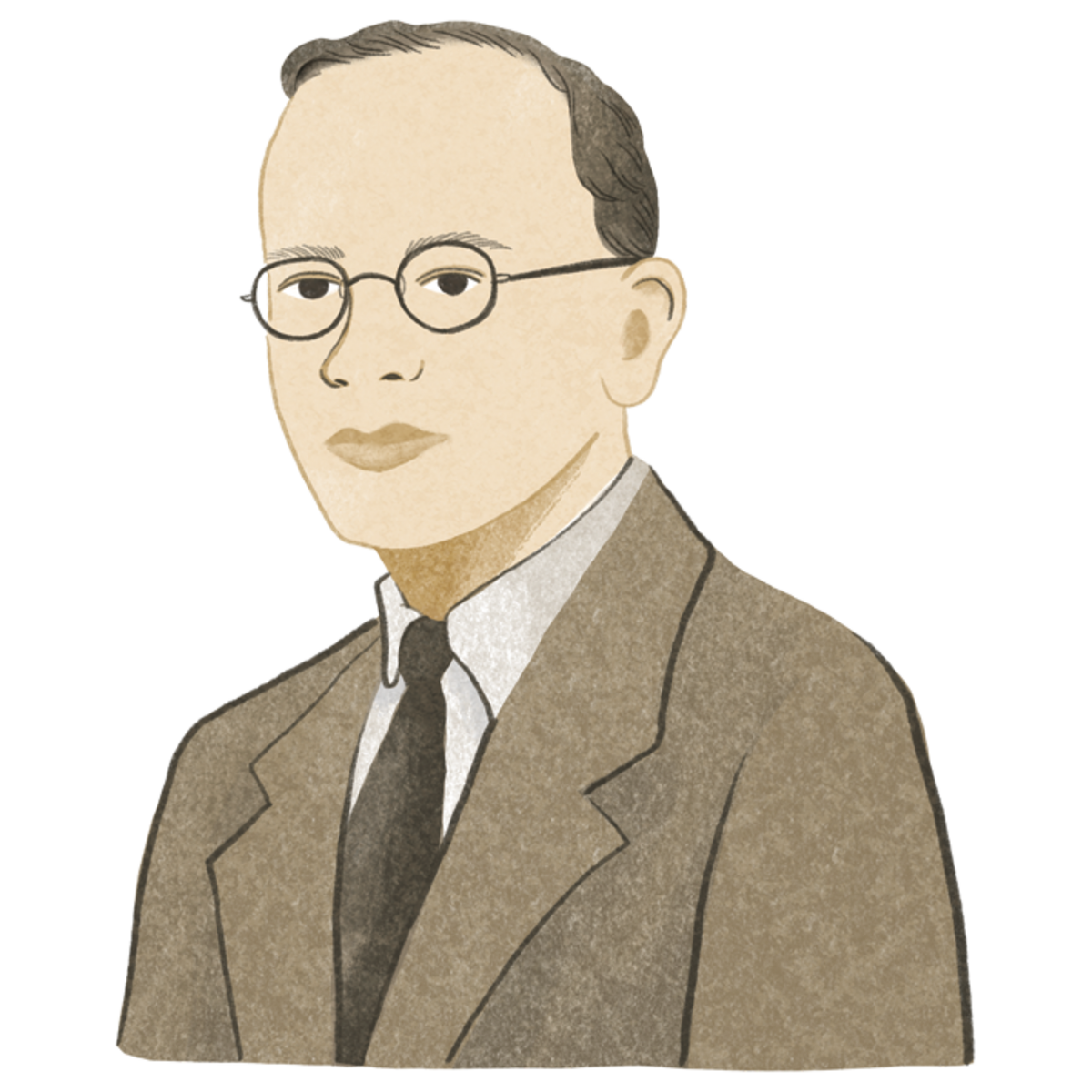

環境倫理的出現及重要推手⸺

土地上的規則誰決定?

文|編輯部

圖|蔡豫寕

除了臺灣這座島嶼,地球上的生物們也不斷在變動,有的消失,有的新來,也有因各種原因,被帶到原本不屬於他們的地方,這些變動本就是自然的一部分。但人類因為科技與技術的發展快速,開始覺得自己是土地的「主人」,為了讓土地「更好用」,開始改造土地、控制物種,想要重新安排自然的規則。這樣的做法,逐漸引發了問 題,有人開始提出疑問:「我們這樣對待環境,真的沒問題嗎?」並思考人類與自然的關係,而這就是「環境倫理」的開始。 1970年代中期,環境倫理成為一個新的學問,而其中兩位重要的推動者,就是美國生態學家奧爾多・利奧波德(Aldo Leopold),以及美國自然文學作家瑞秋・卡森(Rachel Carson)。

想一想

① 為了人類的需求,我們一直砍伐樹林,這樣真的好嗎? ② 如果只是因為人類的利益,就讓動植物一種種消失,這樣對嗎? ③ 我們要為未來的人留下什麼樣的環境?我們有什麼責任? ④ 怎麼做,才能在使用自然資源的同時,也保護好環境? ⑤ 在人跟地球的關係裡,我們可以做些什麼,讓它變得更好?