OUR ISLAND

Share

聽!地圖會說故事

多重維度的臺灣島嶼

文|傅仕達

「我的身子便似駕著飛機一般,在半空中飛行,我怕得手足無措,兩眼卻緊緊地閉著,但聽得耳畔呼呼的風響,腳底滾滾的濤聲,不知那頃刻間便行了幾千萬里的路程,呼地風停浪靜,我的身子卻落在一個島上。我便睜開眼睛一看,但見一帶遠山,濃翠欲滴,眼前卻是平疇萬頃,稻穗搖青,我那時恍惚像置身金碧畫幛中,說不盡的愉快。」 ⸺節錄自無知,〈神秘的自制島〉(1923)

這是篇來自一百年的寓言體小說,來自無知國的主角紀錄著參觀東海上一座自制島的夢境。從上往下看,夢境往下,從高空急速降落,宏觀鳥瞰轉入微觀細看的視角。我們觀看地圖也是如此,從Google Maps搜尋關鍵字後,迅速移動到點;又或是由小至大,慢慢透過放大比例尺看見更細的街道。臺灣是如何在地圖出現的?我們又如何從地圖中看見歷史與故事?

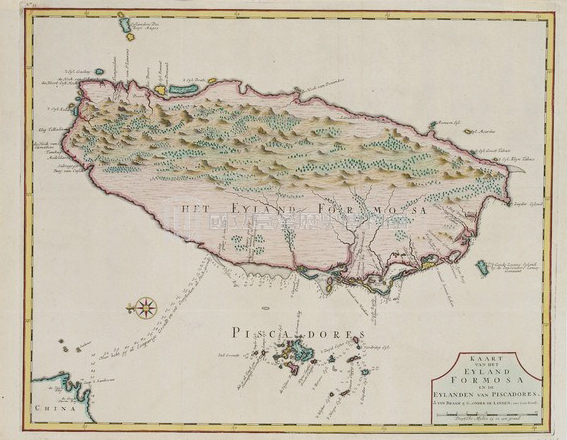

這是一張在1726年出版,由荷蘭牧師Francois Valentijn以一位荷蘭製圖師Johannes Vingboones於1640年所繪製的〈福爾摩沙島與漁翁群島圖〉為草稿改版而成的,這張圖是17世紀繪製臺灣全島最早期的地圖之一。我們可以看到這張地圖所記錄出來的西南沿海,尤其是台江內海和倒風內海非常的仔細。也在其中看到對於海岸線、水深的紀錄;這些地方之所以會「相對」清晰的原因,是因為這是荷蘭人透過海路常相往來的地方。從這張地圖看見,他們對一個地方的掌握,是建立在對那塊地區繪製有多清晰。 16世紀曾有一幅葡萄牙人所繪製的航海圖,當中的「福爾摩沙島」被江戶時代的日本人成為「高砂島」,在這些航海士的筆下,臺灣曾經是兩、三座島所組成的;對明朝的中國人而言,出海後所遇到的山即是嶼,嶼是島的意思。例如一位從福建福州前往琉球的吏科官員寫到,首先看見小琉球一小山,過兩日是平嘉山(彭佳嶼)、釣魚嶼、赤嶼等。當時的人們還不知道臺灣是大島嶼,只知道是由幾個小山所形成的多島嶼。 直到荷治、鄭氏王朝,臺灣西半部的海岸線才逐漸被繪製出來。在過去各個地圖與航海圖,對於地理的理解並非眼見為憑的測量,也包含所謂的想像及權力分配在其中。 (註):周婉窈,〈山在瑤波碧浪中:總論明人的臺灣認識〉,《臺大歷史學報》第40期,2007年12月,頁95。

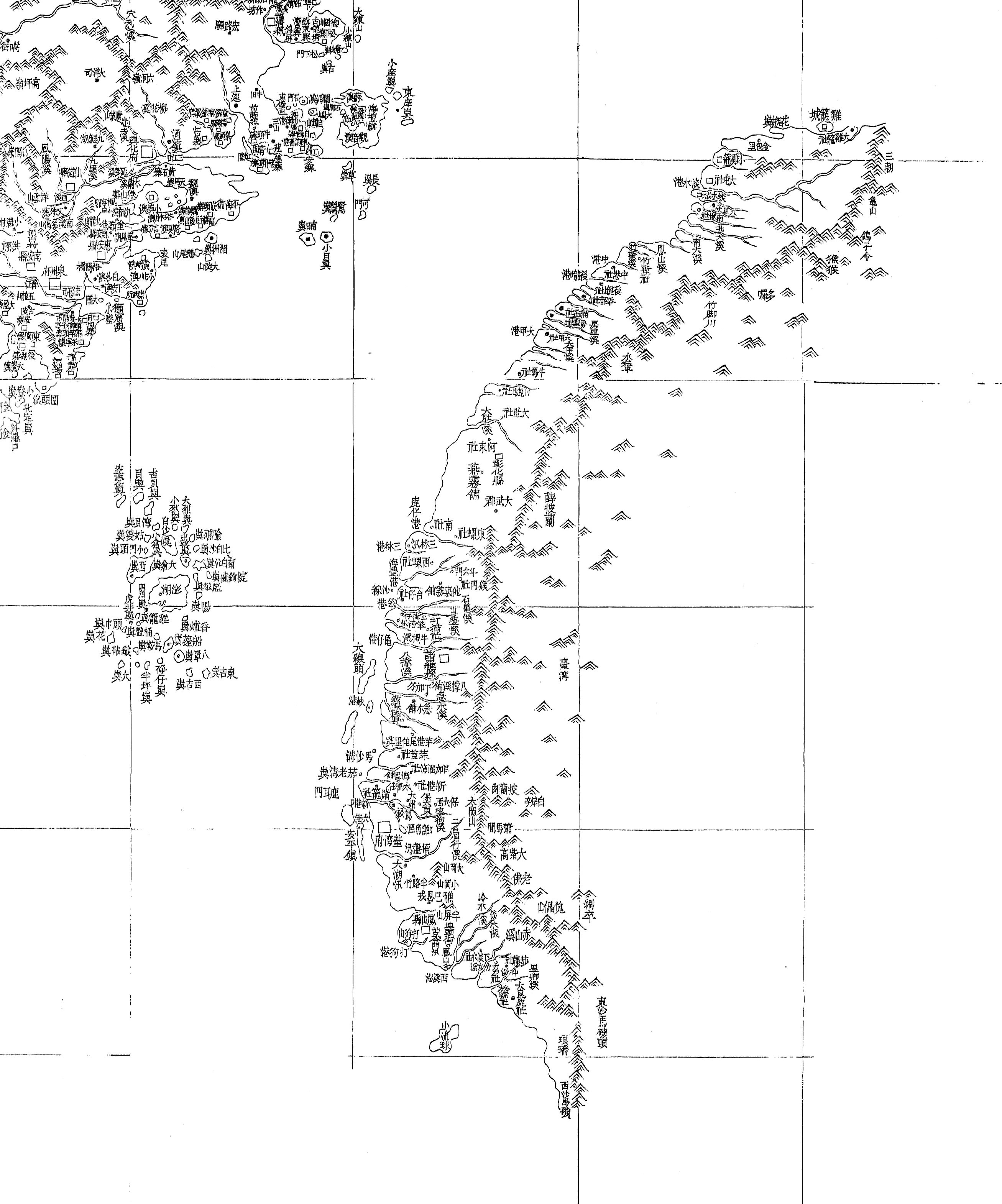

首先,上圖是1735年的〈雍正十排圖〉,QR code掃進去後會看見另一張由國立臺灣博物館收藏的康熙年間〈康熙臺灣輿圖〉,這兩張皆詳細點出清領初期,西半部沿海漢人移墾聚落和各平埔族社群分布的記錄。我們可以看到無論是直式的測量圖,還是以「海面」往陸地看的臺灣輿圖都在傳達,這些地圖所製造的清帝國對於領土掌握的地圖意象。 上頭繪製幾座城門,有一條長長的土牛紅線將聚落切成漢人街庄與平埔族遷居也是被圈居的部落。我們可以從中看見權力分配,朝廷透過地圖將漢人抵達的地區圈入,並進一步將平埔族人漢化,框入帝國架構中。被清朝排除、選擇不畫,被視為無法管理的地帶,則被帝國排除;也是告訴這些移墾人民:「若你在地圖外的地方發生事情,後果請自負。」

自1871年八瑤灣事件、1874年牡丹社事件以來,臺灣成為外交交鋒的焦點。由於日本藉著「島民無主」之名出兵攻打排灣族社,清廷因此承受「治權不足」的質疑,日本也透過這次行動將琉球王國正式納入日本版圖。因此在清末繪製的《臺灣前後山全圖》(約 1885),可看見將整座島嶼描繪為一條橫躺的山脈長卷。其中令人注目的是,地圖中罕見詳繪臺灣東部與東南部的山區⸺那些原被視為「生番地」、不入清廷治理範圍的區域,如今卻被匆匆地畫上。他們不知其山脈走向、社群分布與海岸地形。這張圖的繪製並非出於地理興趣,而是反映出因為外交事件所產生的態度轉換。

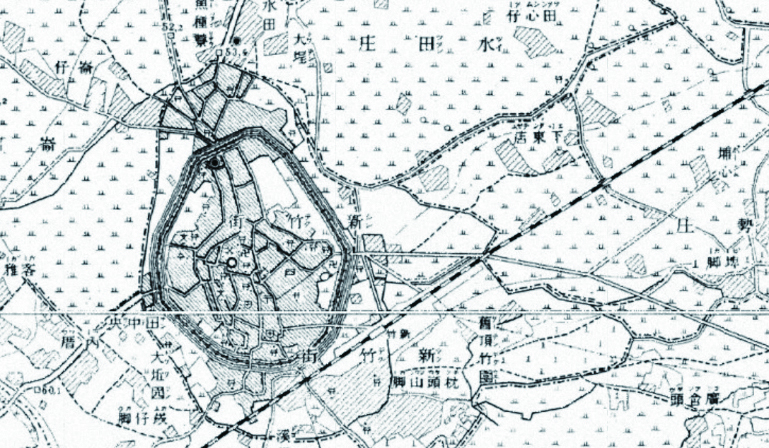

如果清代的地圖像是一幅「寫意山水」,那的《臺灣堡圖》則是對臺灣島的「身體掃描」。《臺灣堡圖》原標題為《堡圖原圖》,是大日本帝國接 管臺灣後,自 1898 年開始進行繪製,以劉銘傳的清丈區域為準,並加上現代三角與高程測量,精度大為提高,為之後日本人統治臺灣的重要基礎資料。由於此圖的繪製是以清代堡圖為準,故而稱之為「臺灣堡圖」。 該圖於1904年完成第一版,於 1921 年發行第二版。同時,這也是全世界唯一一份,同時結合土地調查、地籍測量與地形測量的地圖,同時可以在地圖上看見土地利用情況、聚落範圍;也透過土地調查,臺灣在這份地圖上,終於有明確的法定邊界,便於統治者掌握空間。

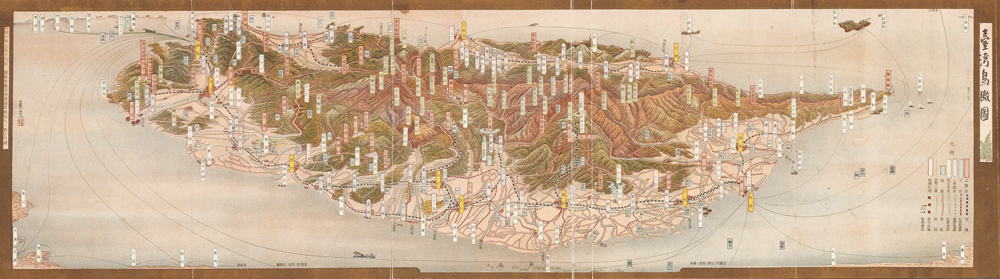

金子常光的〈臺灣鳥瞰圖〉(1937)不是一張精準導航的地圖,而是經過情感設計的表現。這張圖是日本政府推展「內地延長主義」推展的高峰期,好讓觀看者得以俯視整座島嶼。 島上的山脈層層堆疊、鐵路與工廠如脈絡分布,建築、港口與神社一一標註,同時也多了相當多的名勝景點。這一種近乎繪本的筆調,展示現代化工程在臺灣土地上的成果,也形塑出一種可愛化、風景化的殖民情感結構。它讓地圖不再只是座標,而是通往「想像的國土」的入口。

最後,也歡迎你們透過古地圖來認識你們的家鄉,也許打開「臺灣百年歷史地圖」這個網站,像是使用 Google Maps 那樣,搜尋看看你的家在一百年前是長什麼樣子吧!

參考閱讀:周婉窈,《臺灣歷史圖說》(聯經,2016)。鄧津華(Emma Jinhua Teng),《臺灣的想像地理:中國殖民旅遊書寫與圖像(1683-1895)》(國立臺灣大學出版中心,2018)