ENVIRONMENT

Share

走進臺灣鏡像之島,看見相反的地形與生態

文|梁雯晶

圖|LICHIHMAN

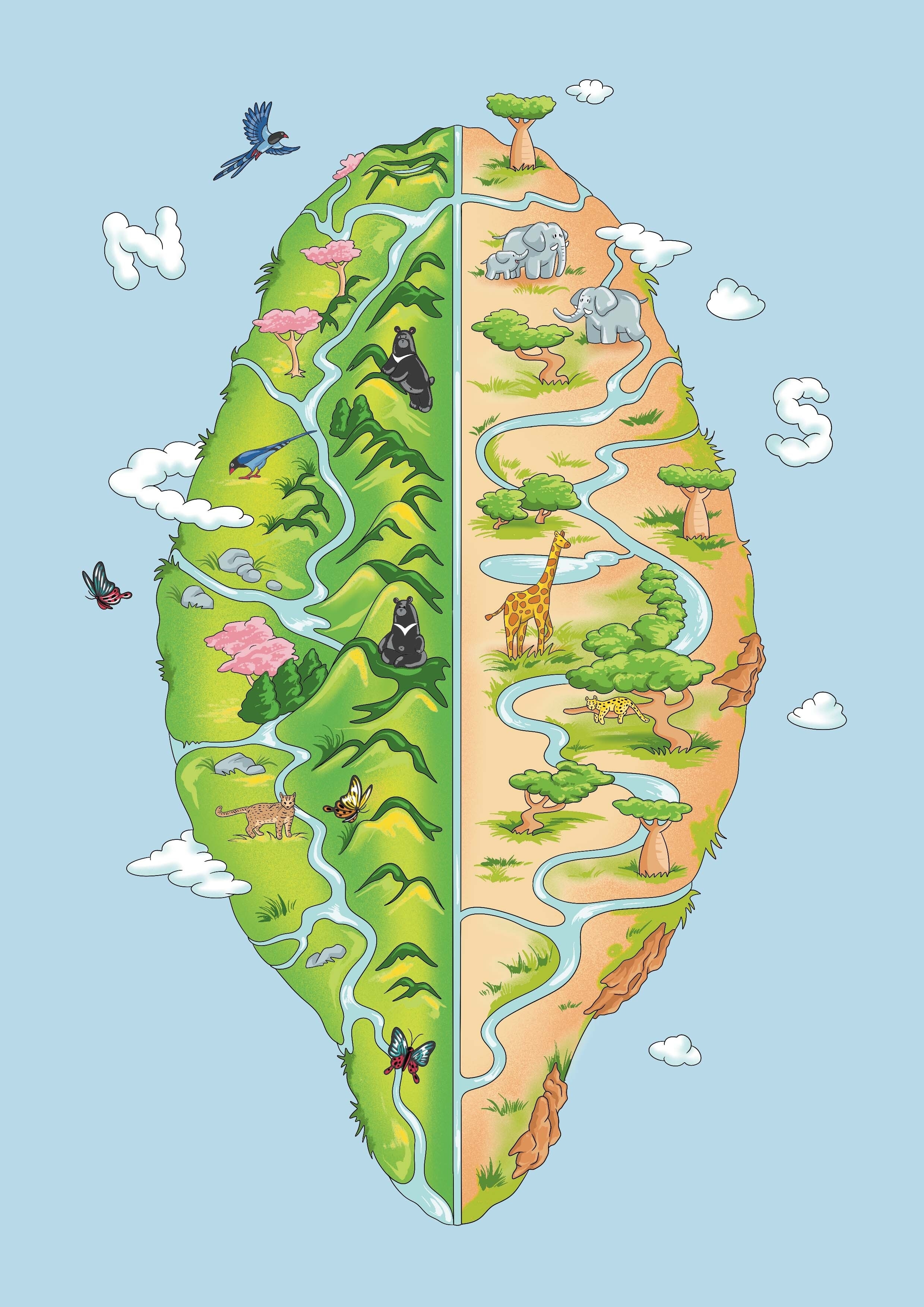

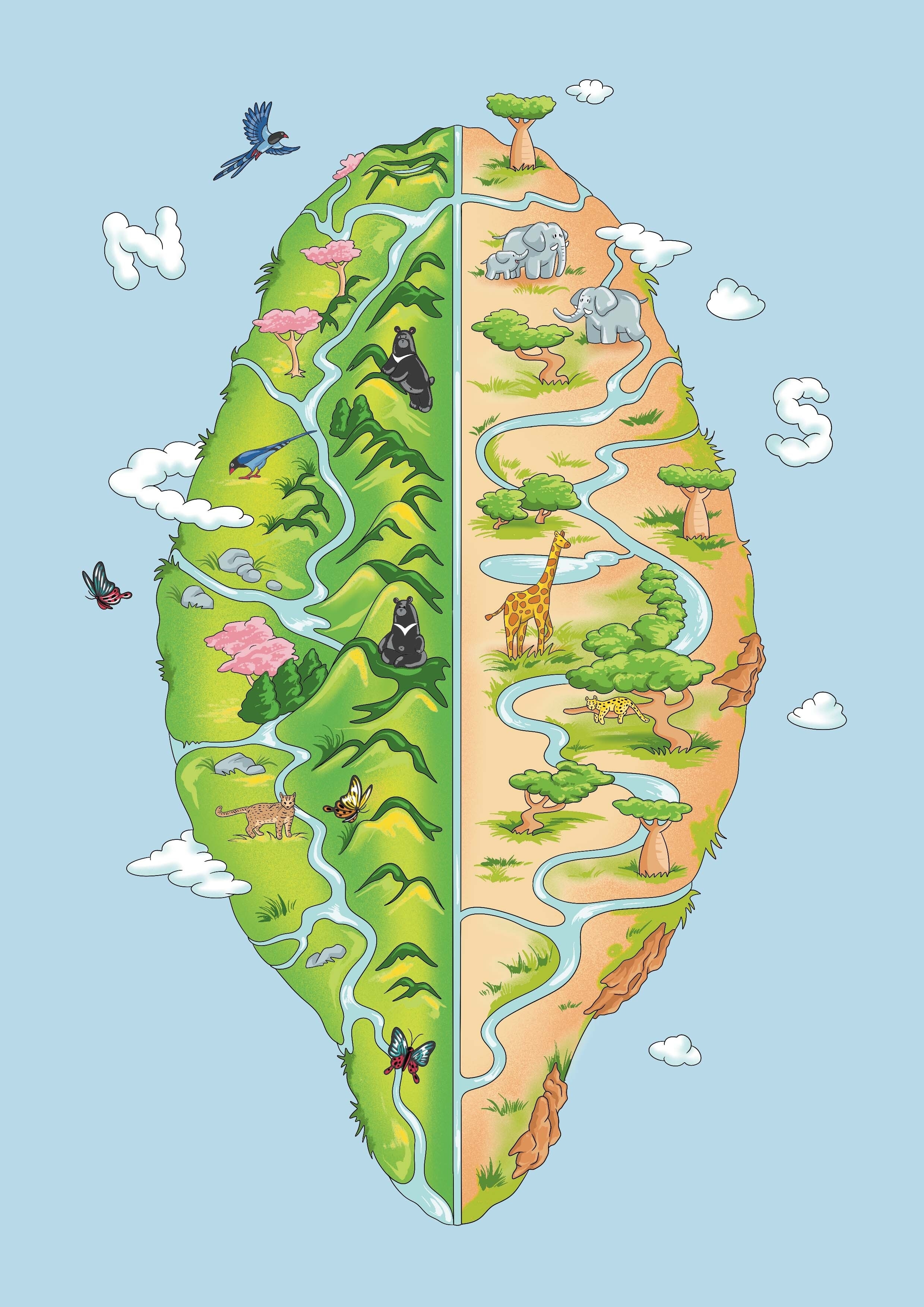

「鏡像」為鏡中倒映出的影像,它呈現出與現實相似,卻完全顛倒的世界。透過鏡像的觀察,我們得以看見那些在日常中因習以為常而被忽略的特質。試著想像一下,如果世界上存在一座「臺灣的鏡像之島」,它會是什麼模樣?

Links

ENVIRONMENT

Share

文|梁雯晶

圖|LICHIHMAN

「鏡像」為鏡中倒映出的影像,它呈現出與現實相似,卻完全顛倒的世界。透過鏡像的觀察,我們得以看見那些在日常中因習以為常而被忽略的特質。試著想像一下,如果世界上存在一座「臺灣的鏡像之島」,它會是什麼模樣?

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0