LISTEN

Tag

Share

懂「聽」知識+

關於一些你不知道的「耳道消息」

文|柏林藝術大學聲音研究碩士 謝賀銘

圖|uwlehcar

人的聽覺有多敏銳?一隻小小的蚊子,在離我們三公尺內的距離飛過,我們就有可能聽得到。外耳、中耳、內耳裡,那比機械更精細的組織與運作,將外界的聲波,一路引導至大腦,再轉換成一個又一個的聽覺訊息。想像你躺在床上,房間外的腳步聲、窗外的雨聲、冷氣的引擎聲,還有那隻想攻擊你的蚊子,這些聲音都分別傳遞出不同的訊息 : 房外有人、下雨了、冷氣開著,但這些訊息都是純粹透過耳朵來接收的,完全不靠你的眼睛。因為聽覺,你知道你身在何處、周遭在發生些什麼事。因為聽覺,你所接收到的人聲聲波,逐步化為語言,連結你與其他人開始溝通。 以下列舉幾個關於聽覺的議題,讓我們來重新思考聲音的重要性,而當你開始「懂聽」,你也會越來越常用耳朵,去感受這個世界。

「聽」與「聆聽」差在哪

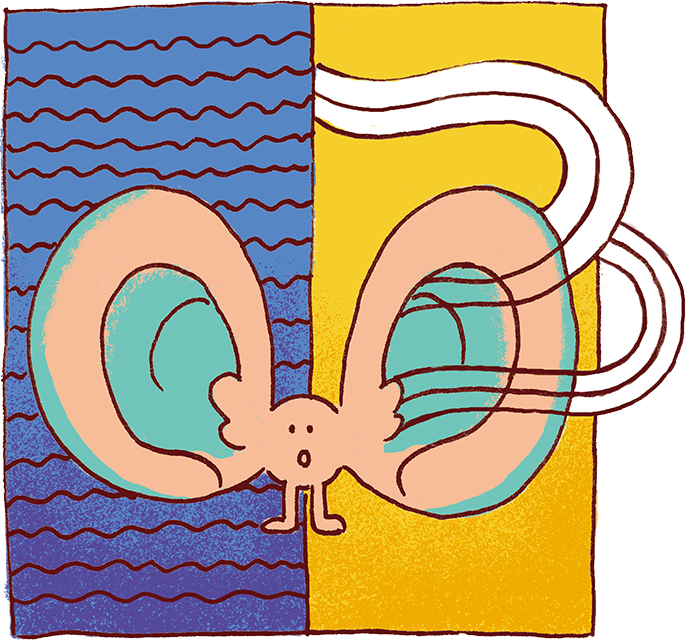

人的耳朵不斷在接收外界的聲音,也代表我們其實一直都在「聽」。這些聲音傳遞至大腦聽覺皮層,也會連結至身體的自主反應,所以走在路上聽到喇叭聲時,我們就會自動往馬路旁躲開。

但耳朵在接收外界的訊息時,只有一小部分會進入「意識」裡,被仔細解讀。比如在市場裡,我們身旁可能同時有很多種聲音存在 : 叫賣聲、塑膠袋的窸窣聲、肉販剁肉的聲音……,它們同步傳進耳朵,但如果都沒有進到意識裡,它們就好像模糊的背景,因為這個時候聽覺皮層的「專注力」,還是關閉的。

如果聽覺皮層的專注力打開來了,並放在某幾個聲音上,帶著這些聲音進到意識裡,開始去讀取這些聲音訊息的細節,思索它們的意義,那我們便從「聽」來到了「聆聽」。換句話說,「聆聽」就是「有意識地聽」,這時候某個攤販的叫賣聲,就不只存在於背景了。你可能會清楚知道「今天青菜兩把五十元」,甚至感受到這個是男生的聲音、有點沙啞但很有元氣。而聆聽它會是一種持續性的過程,於是你聆聽中的聲音,將會變得越來越有趣。

但耳朵在接收外界的訊息時,只有一小部分會進入「意識」裡,被仔細解讀。比如在市場裡,我們身旁可能同時有很多種聲音存在 : 叫賣聲、塑膠袋的窸窣聲、肉販剁肉的聲音……,它們同步傳進耳朵,但如果都沒有進到意識裡,它們就好像模糊的背景,因為這個時候聽覺皮層的「專注力」,還是關閉的。

如果聽覺皮層的專注力打開來了,並放在某幾個聲音上,帶著這些聲音進到意識裡,開始去讀取這些聲音訊息的細節,思索它們的意義,那我們便從「聽」來到了「聆聽」。換句話說,「聆聽」就是「有意識地聽」,這時候某個攤販的叫賣聲,就不只存在於背景了。你可能會清楚知道「今天青菜兩把五十元」,甚至感受到這個是男生的聲音、有點沙啞但很有元氣。而聆聽它會是一種持續性的過程,於是你聆聽中的聲音,將會變得越來越有趣。

ASMR 是探索「聽」的極限?聲音真的可以療癒?

ASMR 是「Autonomous Sensory Meridian Response」的縮寫,中文翻譯成「自主性感官經絡反應」。簡單來說,就是那種從頭皮開始、一路酥麻到脖子後方、脊椎上方的感覺。

近幾年出現了無數與 ASMR 相關的影片,影片裡的人物對著麥克風製造各種聲音:吹氣、刷毛、呢喃,或是咬下酥脆的炸雞。這些在日常生活裡不易被聽見的聲音,彷彿不斷搔進耳道裡,讓很多人產生一種身體震顫的反應。這種又舒服又奇怪的感覺,有人會形容就像是在幫大腦按摩一樣。儘管到目前為止,尚未有公認的權威科學或研究來完整解釋 ASMR,特別是聽覺到底是如何牽引 ASMR 的發生。但這個現象也讓我們更注意到,再如何微小的聲音,都可能透過聆聽,不斷擴大再擴大,讓我們很有感。

除了聲音引起的 ASMR,另外還有其他的聲音聆聽,近幾年也被使用在紓壓及助眠上。例如「白噪音」就是當前最常被用來助眠的聲音之一:白噪音指的是在可測得的頻率範圍內(一般來說是 0 到 20 赫茲間),一段頻率保持一致、聽起來很規律的低分貝聲音,像是冰箱、洗衣機會發出的嗡嗡聲。它能掩蓋掉環境裡出現的其他聲音,讓聆聽者進入一種平穩安定的心理狀態。另外像是敲擊「頌缽」發出的聲波:有研究指出,這個聲波能讓大腦產生大量的 α 波,幫助啟動身體的自我療癒、平緩身心靈。

近幾年聲音療癒的興起,也代表了由「聆聽」所觸動的身心變化,已經越來越被重視,甚至廣泛地被應用了。

近幾年出現了無數與 ASMR 相關的影片,影片裡的人物對著麥克風製造各種聲音:吹氣、刷毛、呢喃,或是咬下酥脆的炸雞。這些在日常生活裡不易被聽見的聲音,彷彿不斷搔進耳道裡,讓很多人產生一種身體震顫的反應。這種又舒服又奇怪的感覺,有人會形容就像是在幫大腦按摩一樣。儘管到目前為止,尚未有公認的權威科學或研究來完整解釋 ASMR,特別是聽覺到底是如何牽引 ASMR 的發生。但這個現象也讓我們更注意到,再如何微小的聲音,都可能透過聆聽,不斷擴大再擴大,讓我們很有感。

除了聲音引起的 ASMR,另外還有其他的聲音聆聽,近幾年也被使用在紓壓及助眠上。例如「白噪音」就是當前最常被用來助眠的聲音之一:白噪音指的是在可測得的頻率範圍內(一般來說是 0 到 20 赫茲間),一段頻率保持一致、聽起來很規律的低分貝聲音,像是冰箱、洗衣機會發出的嗡嗡聲。它能掩蓋掉環境裡出現的其他聲音,讓聆聽者進入一種平穩安定的心理狀態。另外像是敲擊「頌缽」發出的聲波:有研究指出,這個聲波能讓大腦產生大量的 α 波,幫助啟動身體的自我療癒、平緩身心靈。

近幾年聲音療癒的興起,也代表了由「聆聽」所觸動的身心變化,已經越來越被重視,甚至廣泛地被應用了。

我的天籟,你的噪音?

通常一般人能聽見的音量介於 0 至 140 分貝之間,音量若落在 50 到 70 分貝之間,就會引起些微的不舒服;若長期處於音量 70 分貝的環境,就會讓人焦慮不安。

但某些聲音即使測得的分貝數不高,甚至很低,有些人聽了還是會覺得很煩燥。像是上述能引發某一群人 ASMR 快感的食物咀嚼聲,或者打鍵盤時的喀喀聲,對另一群人來說,可能會是無法多聽一秒的噪音,這也代表噪音常常是很難定義的。有位音樂家約翰・凱吉(John Cage)就曾說過:「無論我們在哪裡,我們聽見的大部分都是噪音。當我們忽略它,它就會擾亂我們。當我們聆聽它,它就變得有趣。」因此也有很多音樂家、聲音藝術家,會將環境裡一般會被定義為噪音的聲響,比如雜訊、低鳴,運用在作品裡,成為音樂的一部分。這也代表噪音,也是能被改造、或重新感知的。

但某些聲音即使測得的分貝數不高,甚至很低,有些人聽了還是會覺得很煩燥。像是上述能引發某一群人 ASMR 快感的食物咀嚼聲,或者打鍵盤時的喀喀聲,對另一群人來說,可能會是無法多聽一秒的噪音,這也代表噪音常常是很難定義的。有位音樂家約翰・凱吉(John Cage)就曾說過:「無論我們在哪裡,我們聽見的大部分都是噪音。當我們忽略它,它就會擾亂我們。當我們聆聽它,它就變得有趣。」因此也有很多音樂家、聲音藝術家,會將環境裡一般會被定義為噪音的聲響,比如雜訊、低鳴,運用在作品裡,成為音樂的一部分。這也代表噪音,也是能被改造、或重新感知的。

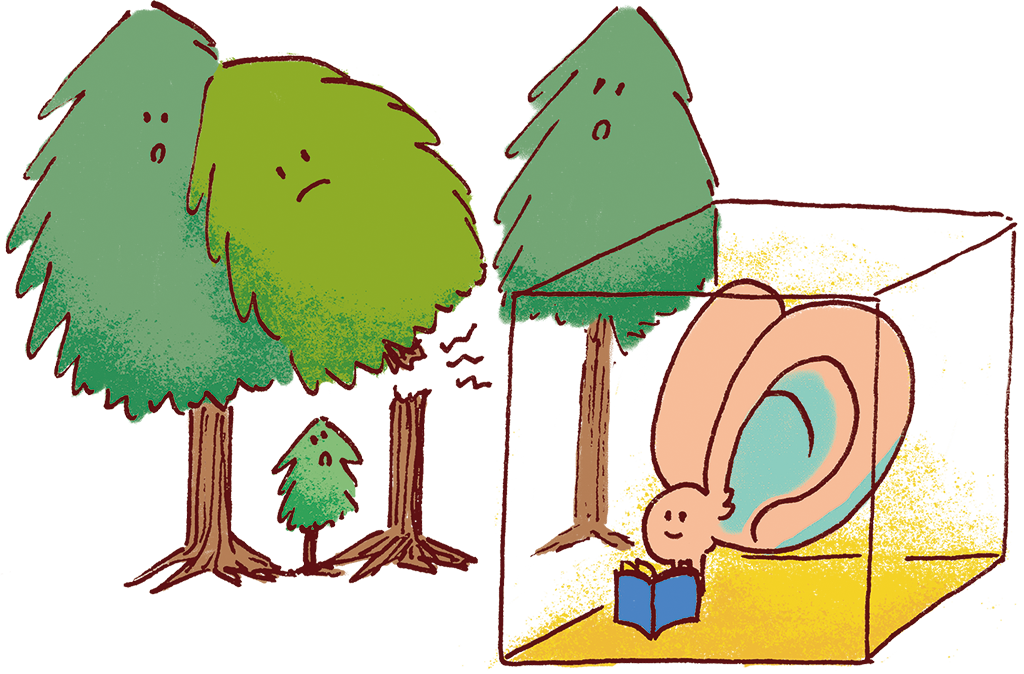

如果一棵樹在森林裡倒下,而沒人在附近聽見, 那它有沒有發出聲音?

這個問題是在 1710 年,由英裔愛爾蘭哲學家柏克萊(George Berkeley)在《論人類知識的原則》一書中所提出的。幾個世紀以來,這個問題不斷質疑:什麼才算是「聲音」。聲音的來源,是因為有物體振動,這個振動引起了介質也就是空氣分子的振動,周圍空氣因此有了疏密的變化,形成了聲波,進而才傳到我們的耳朵。所以看回上面這個問題,當這棵樹倒下時,它一定會產生振動,也會一併產生聲波,那麼這棵樹便是有發出聲音的。

但是如果聲音必須「被人聽見」才存在,那麼這棵樹就不算有發出聲音。這個論點強調的是,人必須和聲音的來源同處於一個空間,不然聲波就只是聲波,不會被聽覺系統接收而成為聲音。而且聲音如果沒有被感知到、被聽到,我們又怎麼知道那棵樹倒下時,真的有聲波產生?無論如何,這個問題讓我們重新思考聲音傳遞的特質,以及「聽」能如何證實一件事物的存在與發生。

但是如果聲音必須「被人聽見」才存在,那麼這棵樹就不算有發出聲音。這個論點強調的是,人必須和聲音的來源同處於一個空間,不然聲波就只是聲波,不會被聽覺系統接收而成為聲音。而且聲音如果沒有被感知到、被聽到,我們又怎麼知道那棵樹倒下時,真的有聲波產生?無論如何,這個問題讓我們重新思考聲音傳遞的特質,以及「聽」能如何證實一件事物的存在與發生。